- 英語は自信があるので有名な”The Raven”を読んでみたが意味が分からない。

- 和訳を読んでも意味が分からない。

- 詩は苦手だから、解説だけしてほしい。

という方は多いのではないでしょうか?

実はネイティブでも、詩に対する苦手意識を持っている人は多く、1回で詩の内容を理解できる人は少ないと思います。

なぜなら、詩は表現がストレートでないことに加えて、比喩も用いられるからです。

また、昔の言葉や会話で聞きなれない単語も多く用いられるため、余計に難解になります。

しかし、作者のこと、当時の時代背景などを理解することで、ぐんと読みやすくなりますし、解説を読んで自分なりに消化できると楽しくなってきます。

おすすめの英語の詩は、こちらの記事でもご紹介していますので、合わせてご覧ください。

【英語圏の教養】知っておくべき有名な英語の詩【おすすめ10選】

この記事では

- 作者のことを紹介します。

- 原文そのまま記載します。

- 簡単な表現でのオリジナルの和訳を記載します。

- 簡単に独自の要約と解説をします。

小・中学校の頃、4年間アメリカのニューヨークで過ごしました。

社会人でも再びニューヨークに留学した経験から、英語の重要性、勉強方法、英語圏の文化などを記事にしています。

英語の詩はとても難解です。

ネイティブが読んでも理解できないものがほとんどなので、簡単な言葉で訳し、背景なども交えて解説したいと思います。

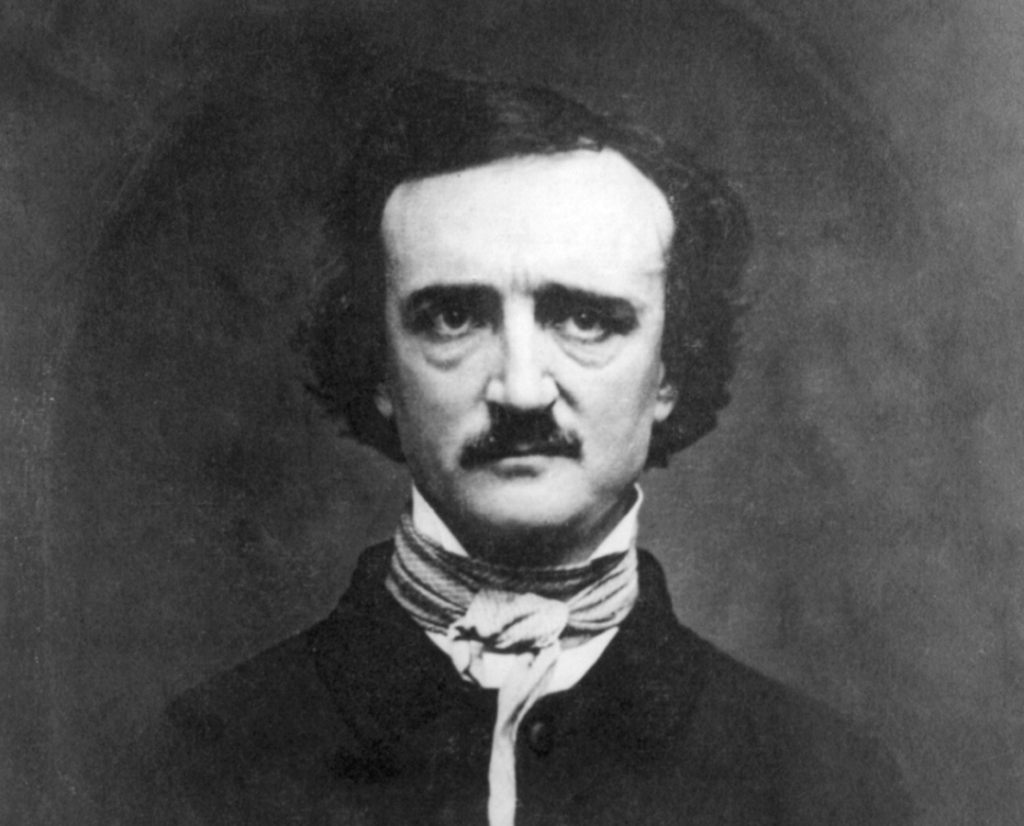

エドガー・アラン・ポーってどんなひと?

ポーは江戸川乱歩の名前のもとになった人物として、日本では有名かもしれません。

エドガー・アラン・ポー(Edgar Allan Poe、1809年1月19日~1849年10月7日)は、アメリカの小説家、詩人です。

世界初の推理小説と言われる「モルグ街の殺人」を執筆し、詩人としてはこの記事でご紹介する“The Raven”が最も有名な作品です。

マサチューセッツ州のボストンに生まれ、役者であった両親とは死別しました。

その後、バージニア州のリッチモンドでアラン家に引き取られ、その後にイギリスにわたります。

イギリスで教育を受けたのちに、アメリカに戻り、ヴァージニア大学で学ぶも、酒とギャンブルに溺れ中退しています。

その後に最初の詩集を出版し、小説も作家兼編集者として勤めていた『グレアムズ・マガジン』が人気になりました。

ヨーロッパを中心に、評価を受けるも、経済的に成功することはなく、酒やギャンブルに苦労する人生を送ったそうです。

作風は、暗い印象を与えるものも多いですが、ポー自身はロマンチストで恋愛にも熱心でした。

10代で婚約した相手と、家族の反対を受け破談となったり、27歳の時に13歳の相手と家族の反対を押し切り結婚したり、大恋愛をしています。

“The Raven”原文

The Raven Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, Over many a quaint and curious volume of forgotten lore— While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, As of someone gently rapping, rapping at my chamber door. “’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door— Only this and nothing more.” Ah, distinctly I remember it was in the bleak December; And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow;—vainly I had sought to borrow From my books surcease of sorrow—sorrow for the lost Lenore— For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore— Nameless here for evermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain Thrilled me—filled me with fantastic terrors never felt before; So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating “’Tis some visitor entreating entrance at my chamber door— Some late visitor entreating entrance at my chamber door;— This it is and nothing more.” Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer, “Sir,” said I, “or Madam, truly your forgiveness I implore; But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, That I scarce was sure I heard you”—here I opened wide the door;— Darkness there and nothing more. Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before; But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, And the only word there spoken was the whispered word, “Lenore?” This I whispered, and an echo murmured back the word, “Lenore!”— Merely this and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, Soon again I heard a tapping somewhat louder than before. “Surely,” said I, “surely that is something at my window lattice; Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore— Let my heart be still a moment and this mystery explore;— ’Tis the wind and nothing more!” Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter, In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore; Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he; But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door— Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door— Perched, and sat, and nothing more. Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, By the grave and stern decorum of the countenance it wore, “Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I said, “art sure no craven, Ghastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly shore— Tell me what thy lordly name is on the Night’s Plutonian shore!” Quoth the Raven “Nevermore.” Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, Though its answer little meaning—little relevancy bore; For we cannot help agreeing that no living human being Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door— Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, With such name as “Nevermore.” But the Raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only That one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing farther then he uttered—not a feather then he fluttered— Till I scarcely more than muttered “Other friends have flown before— On the morrow he will leave me, as my Hopes have flown before.” Then the bird said “Nevermore.” Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken, “Doubtless,” said I, “what it utters is its only stock and store Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster Followed fast and followed faster till his songs one burden bore— Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore Of ‘Never—nevermore’.” But the Raven still beguiling all my fancy into smiling, Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door; Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore— What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous bird of yore Meant in croaking “Nevermore.” This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom’s core; This and more I sat divining, with my head at ease reclining On the cushion’s velvet lining that the lamp-light gloated o’er, But whose velvet-violet lining with the lamp-light gloating o’er, She shall press, ah, nevermore! Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor. “Wretch,” I cried, “thy God hath lent thee—by these angels he hath sent thee Respite—respite and nepenthe from thy memories of Lenore; Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!” Quoth the Raven “Nevermore.” “Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil!— Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore, Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted— On this home by Horror haunted—tell me truly, I implore— Is there—is there balm in Gilead?—tell me—tell me, I implore!” Quoth the Raven “Nevermore.” “Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, if bird or devil! By that Heaven that bends above us—by that God we both adore— Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn, It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore— Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.” Quoth the Raven “Nevermore.” “Be that word our sign of parting, bird or fiend!” I shrieked, upstarting— “Get thee back into the tempest and the Night’s Plutonian shore! Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken! Leave my loneliness unbroken!—quit the bust above my door! Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!” Quoth the Raven “Nevermore.” And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting On the pallid bust of Pallas just above my chamber door; And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming, And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow on the floor; And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted—nevermore!

「大鴉」和訳

大鴉 ある夜、疲れ果てながら考えていた 数々の忘れ去られた思い出を うなずきながら、眠りに落ちそうになると、ドアをたたく音が聞こえた。 誰かがやさしく私の部屋の扉をたたいた 「誰だい?」私はつぶやいた、「私の部屋のドアをたたくのは- たったそれだけだった」 ああ、はっきりと覚えている、あれは暗い12月、 消えかかった炎が、床に後を残した 夜が明けるのを願いながら、時間をつぶしていた 本を読み悲しみを忘れようとした-失ったレノアの悲しみを 美しいレノア、天使に名付けられたレノア ここにはもういない 紫のカーテンの絹が寂しげにざわめき 私を脅かし、感じたことのないほど怖がらせた 心臓の鼓動を静めるように、私は立ったまま繰り返した 「誰かが私の部屋のドアをたたいている 深夜に私の部屋のドアをたたいている たったそれだけだった」 やがて気を持ち直し、躊躇はなくなった 「"Sir"もしくは"Madam"、お許しいただきたい。 実は眠りに落ちそうになっていた、あなたがやさしくドアをたたいて 私の部屋の扉を優しくたたきにやってきた。 かすかな音を私は聞いた」-そして扉を開けた そこには闇だけで、たったそれだけだった。 深い闇を眺め立ち尽くしておびえていた 夢でも誰も見たことのない夢のような 沈黙は破られず、静かなままだった たったひとつ、声に出た言葉は「レノア?」だった 私はつぶやいた、つぶやいた言葉は跳ね返ってきた「レノア!」 たったそれだけだった 魂をたぎらせながら、部屋の中に戻った するとまた、先ほどより大きな音でたたく音が聞こえた 「確かだ」私は言った「確かに誰かが窓格子をたたく音だ ちょっと見てみよう、何が起きているのかを 心を落ち着かせ何が起きているかをちょっと見てみよう ただの風で、ただそれだけだった!」 格子を開けた途端に、バタバタと 見事で聖なる大鴉が 堂々とおとなしくする様子もなく 貴族のように私の部屋のドアの上にとまった 私の部屋のドアの上のパラスの胸像にとまった そのまま動かず、ただそれだけだった 漆黒の鳥の私の悲しみを笑顔に変えた 礼儀正しい表情を見せながら 「お前の頭は剥げてはいるが」私は言った「堂々として見える 夜の海辺からさまよってきた、太古の大鴉、 冥界の海辺に刻まれたお前の名前は何というのか!」 大鴉は言った“Nevermore.”(もう二度とない) このような鳥がはっきりと答えたことに、私は驚いた たとえ答えに意味はなく、退屈だったとしても 人間なら皆、共感するだろう 鳥が自分の部屋のドアの上にいて穏やかな気持ちになることに 鳥か野獣か、私の部屋のドアの上の胸像にとまった その名も“Nevermore.”(もう二度とない) 大鴉は胸像の上に孤独に座り、たった一言 その一言に魂を込めたかのように それ以上は語らず、羽をばたつかせることもなく 私はつぶやいた「過去にほかの友達が訪れてきたこともある 夜明けとともに私を置いていくだろう、私の希望が去っていったように」 そして鳥は言った“Nevermore.”(もう二度とない) 沈黙がこのような返事に破られたことに驚き 「疑う余地もなく」私は言った、「これがこの鳥の唯一の言葉 どこかの不運な主人から覚えた唯一の言葉 災難が続いた末の一つの歌 悲しい歌の憂鬱な言葉 "Never—nevermore"(もう、もう二度とない)」 しかし、この大鴉が私を笑顔にしようとするのを見て 私は大鴉のとまるドアの前に椅子を持って行った 椅子のクッションに沈みながら考えてみた 空想を重ね、古の不吉な鳥が 残酷で醜く恐ろしくやつれた、古の不吉な鳥が “Nevermore.”(もう二度とない)とはどういうことか」 座りながらあれこれ考えた、しかし一言も発することなく 大鴉の燃えるような目が、私の心の中を燃やし始めた それでも私は考え続けた、椅子にもたれながら 椅子のクッションの生地をランプの光が照らしている ランプが照らしている生地には 彼女は「もう二度と」触れることはない そして、空気は濃くなり、どこからか香りがした 天使の足音が床に響く 「みじめだ」私は叫んだ、「神が天使たちを私に使わしたのか レノアを亡くした辛さを和らげるための薬か この薬を飲み干せば、レノアを亡くした辛さを忘れることができるのか そして鳥は言った“Nevermore.”(もう二度とない) 「預言者よ!」私は言った、「鳥であれ悪魔であれ、邪悪な予言者よ 悪魔が使わしたのであれ、嵐が使わしたのであれ 変わらずに寂しい砂漠の地に- この呪われた家に- 頼むから教えてくれ 果たしてギリアドの香油は存在するのか- 頼むから教えてくれ」 大鴉は言った“Nevermore.”(もう二度とない) 「預言者よ!」私は言った、「鳥であれ悪魔であれ、邪悪な予言者よ 天国の神に誓って この哀れな魂に言ってくれ、もしエデンの園で 天使がレノアと名付けた少女と結ばれることはあるか 美しいレノア、天使に名付けられたレノア 大鴉は言った“Nevermore.”(もう二度とない) 「そこまでだ、鳥か悪魔よ」私は立ち上がり叫んだ 「嵐の中、冥界の海辺に帰れ! 嘘も痕跡も、何も残さずに消えてくれ! 私の孤独を壊さないでくれ、ドアの上の胸像から去れ! 私の心に刺さったくちばしを抜き、ドアの上から消えてなくなれ!」 大鴉は言った“Nevermore.”(もう二度とない) そして大鴉は飛び回ることなく、じっと動かず ドアの上のパラスの胸像に乗ったまま 夢見る悪魔のような目で ランプの光で床に影を落とし 私の心は床の上に浮かぶその影から もう二度と抜け出すことができない

解説

要約

語り手は、愛する人(レノア)を亡くした悲しみを紛らすために本を読んでいた。

うとうとしているとドアをたたく音が聞こえ、開けたが誰もいなかった。

すると今度は窓をたたく音が聞こえ、開けると大鴉が飛び込んできた。

大鴉は部屋の扉の上のパラスの胸像の上にとまった。

語り手は、最初は穏やかに「名前はなんだい?」などと会話を始めるが、何を聞いても“Nevermore”(もう二度とない)としか答えない大鴉に徐々に心を乱されていく。

そして、失ったレノアと死後再び結ばれるかを聞いた問いに対しても“Nevermore”(もう二度とない)と返され、語り手は発狂する。

最後に語り手は大鴉に、立ち去るように懇願するが、これに対しても“Nevermore”(もう二度とない)という返答で、絶望で終わる。

登場人物

- 語り手:学はあるが愛する人を亡くし苦しんでいる。

- 大鴉:何を聞いても”Nevermore”(もう二度とない)しか言わない鴉。

- レノア:若くして亡くなった、語り手の愛する人

- パラスの胸像:ギリシャ神話の知の神の像、語り手の部屋のドアの上に飾ってある

登場人物が象徴するもの

大鴉

- 死や邪悪の前触れ

- 伝達役

- 得体の知れないもの・混沌

パラスの胸像

- ギリシャ神話の知の神

- 平常心・秩序

- 論理的思考

黒い大鴉と大理石のパラスの胸像を対照的に表現し、

- 光と影

- 白と黒

- 昼と夜

- 生と死

- 秩序と混沌

の対比を表しています。

大鴉はパラスの胸像の上にとまることで、混沌が平常心を支配していることを象徴しています。

詩のテーマ

狂気と絶望

詩の中では話が進むにつれて、冷静さを失っていく情景が描かれています。

最初はドアのノックの音も冷静にとらえることができていますが、大鴉に質問をするたびに、興奮し我を失っていきます。

大鴉は同じ言葉しか発していないのに、語り手はその言葉を勝手に解釈していきます。

そして最後の“Nevermore”(もう二度とない)で、語り手の悲しみは完全に狂気へと変わります。

死と死後の世界

語り手は失ったレノアの椅子に座り、彼女との思い出を本読んで紛らわそうとしています。

そして、大鴉は冥界からの使いとされています。

語り手は、レノアと死後の世界で結ばれることを望んでいますが、大鴉には”Nevermore”(もう二度とない)とばっさりと否定されています。

喪失と悲しみ

作者のポーも妻を若くして亡くしています。

愛する人を亡くすという普遍的なテーマもこの詩では描かれています。

そして、悲しみが狂気へと繋がっていくことも描いています。

まとめ

世界初の推理小説といわれる「モルグ街の殺人」もそうですが、「死」や「狂気」というテーマは非常に奥が深く考えさせられます。

英語に限らず、詩は難解で母国語でも一回で理解することは難しいです。

しかし、作者を知り、時代背景を知り、物語の解説を読んで自分なりにも解釈していくのも、詩の楽しみ方だと思います。

有名な英詩を理解して、自分なりの詩の楽しみ方を見つけましょう!

英語圏で特に有名な詩はこちらの記事でまとめていますので是非ご覧ください。